物価高対策の一丁目一番地は円安対策

高市政権が発足しました。

当面の課題は物価高対策になると思われます。

ガソリンの暫定税率廃止、給付金付所得控除や食品の消費税率軽減など様々な案が出ています。

10月24日に公表された国内の消費者物価指数(CPI)はコアCPIで前年同月比2.9ポイントで4か月ぶりの上昇となりました。

コーヒーなど一部の輸入食料品価格高が要因となったようです。

コーヒーは100%が海外からの輸入に頼っています。つまり、円安によるコストプッシュが値上げの原因といえます。

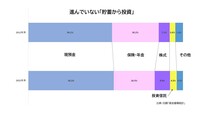

上図上は2025年初からのドル円相場の推移と2021年4月以降の日米長期金利差とドル円相場の相関関係になります。

石破前首相が退陣を発表した翌日からドル円相場は1ドル147円後半から149円台に水準を引き下げました。

その後、153円台まで急落しました。これは高市首相が積極財政策を採ることによって財政健全化が遅れるとの見方から円を売る動きが活発化したためです。

上図下で分かるように日米両国の長期金利差は縮小傾向にあります。

本来、金利差が縮小すれば円高・ドル安が進みます。が、足元では円安が進む不思議な現象が起きています。

(日本が利上げできないと踏んだ海外投資家勢が円キャリートレードを継続しているとの見方が原因とされています)

暴徒で触れたように、円安は輸入品の価格を押し上げます。

例えば、国内のガソリン価格がそうです。

上は2021年1月からのNY原油(WTI)先物価格(中心限月)と国内のガソリン実勢価格(全国平均)の相関図です。

203年9月以降、原油価格は下落基調を継続していますが、国内のガソリン価格は上昇しています。本来であれば原油価格に連動して国内のガソリン価格は下落するはずです(ガソリンの暫定税率は1974年から導入されているので税金は関係ありません)。

考えられるのは為替動向(円安)しかありません。

現在の物価高の主犯格の一つが「円安」だということが分かるはずです。

物価高対策として減税等で手取りを増やす政策を検討していますが、果たして有効なのでしょうか。

まず、減税や所得控除は法整備にも時間がかかります。ガソリンの暫定税率廃止は即効性はありますが、政府は来年2月からの開始を前提に協議を行っています(それまでは税金を関連企業に配ることで暫定税率廃止と同じ効果を創出するようです)。

即効性を求めるのであれば、税制変更よりも円高誘導の方が効果は大きいと考えます。

では、ドル円相場を円高方向に向かわせるにはどうすればよいでしょうか。

一番は日銀が利上げを行うことです。しかし、高市首相が積極財政策を採ることで日本の長期金利・長々期金利は既に上昇しています。

この状態で利上げを実施すると更に金利を挙げることになり、長期的には円安を誘発する可能性があります。

次に財務省が介入することが考えられます。片山財務相の過去の発言を振り返ると、150円超を「望ましくない円安」と考えている可能性があります。この点ではトランプ米大統領の考えに近いと思われます。一方で、片山財務相は為替介入には慎重な姿勢を取っています。

トランプ米大統領も円安に対し、「米ドルに対する通貨安で私たちは極めて不利な立場に置かれている」と発言しています。このまま150円を超えるドル高・円安が続いた場合、過度な円安を理由に関税の再引き上げを言い出すことも考えられます。

日本国は非常に難しい舵取りを迫られています。

減税が最も有効な手段とも言えません。減税は下図のような「負のスパイラル」を内包しています。

しかし、一方で今回の政権交代は時代が大きく変わるきっかけになるとも考えられます。

関連エントリー

-

2023年イベントカレンダー

新年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。2023年は激動の年になりそうな予感がし

2023年イベントカレンダー

新年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。2023年は激動の年になりそうな予感がし

-

投信運用会社の抜本改革!

岸田首相は26日の経済財政諮問会議で、「資産運用業等を抜本的に改革することが重要」して運用会社の抜本改革を金融

投信運用会社の抜本改革!

岸田首相は26日の経済財政諮問会議で、「資産運用業等を抜本的に改革することが重要」して運用会社の抜本改革を金融

-

2024年イベントカレンダー

新年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年、弊社は9日からとゆっくりのスタート

2024年イベントカレンダー

新年、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。今年、弊社は9日からとゆっくりのスタート

-

2025年イベントカレンダー

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。好例のイベントカレンダーになります。今月20日

2025年イベントカレンダー

明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。好例のイベントカレンダーになります。今月20日

-

グロソブの島2

2022年10月、同ブログで「グロソブの島」を取り上げました。香川県小豆島のことです、かつてこの島では「グロー

グロソブの島2

2022年10月、同ブログで「グロソブの島」を取り上げました。香川県小豆島のことです、かつてこの島では「グロー